今回は、Azure Virtual Desktop (AVD) を構築していきたいと思います。

AVD Classicと比べて、Azureポータルから設定ができる事に加え、作業工程が減った事で、

格段に構築が楽になっております。

さらに、下記が不要となった点も大きいかと思います。

・グローバル管理者権限

・エンタープライズアプリケーションの作成

AVDの基本的な解説はこちら

「マイクロソフト純正 VDI 登場! Azure Virtual Desktop とは?」

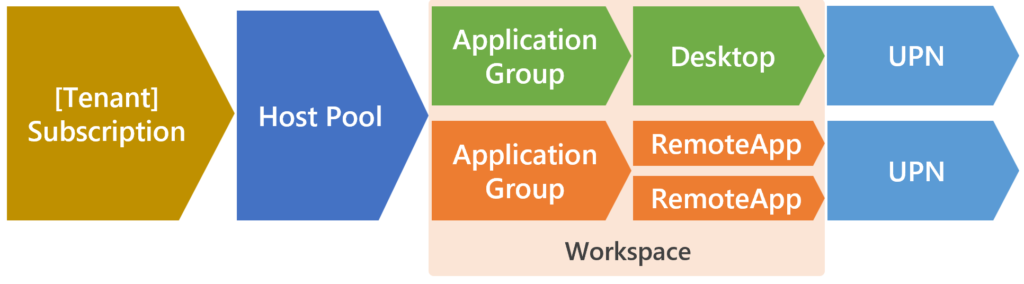

【全体構造】 ※MetaData

Subscription:AVD利用のAzureAD配下であるSubscriptionを指定する必要がある。

Host Pool:仮想マシンが所属するプール。配信方式、負荷分散方式、セッション上限を保持

Application Group:デスクトップ/アプリケーション配信用グループ。1つのHostPoolに所属

ーDesktop:デスクトップ配信用、仮想マシン(Session Host)

ーRemoteApp:アプリケーション配信用、仮想マシン(Session Host)

Workspace:複数のApplication Groupを収容可能。Workspace名は、ユーザーに表示される

UPN:ユーザーアカウント ※AVD利用のAzureADに同期されている必要がある。

※ユーザー視点

全体の流れ

Step1:Azure上での環境構築 ※省略します。

Step2:マスターイメージ用仮想マシンの作成

Step3:Host Pool (+Desktop)の作成

Step4:ユーザーアカウントの追加

Step5:RemoteAppの作成

【 上限値 】

・Azureサブスクリプションあたり、5,000VM以下を推奨(シングル/マルチセッション問わず)

・Azure Portal からVMの再起動を行う場合、1時間あたり600VMを超えてはいけません。

※APIスロットルの制限であり、OSから再起動を行う場合は関係ありません。

・Azure Portal(ARM Template)から、1度のデプロイで作成できる最大Session Hostの数

ー可用性セットなし=399VM。可用性セットあり=200VM

Step1:Azure上での環境構築

事前に下記環境を作成しておきます。

・リソースグループ

・仮想ネットワーク ※DNSをActive Direcotoryに向ける

・仮想マシン(Active Directory) x2 ※オンプレでも可

・仮想マシン(AzureAD Connect) x1 ※オンプレでも可

・仮想マシン(マスターイメージ用) ※任意

AzureAD Connectを使い、Active DirectoryとAzureADを同期しておく必要があります。

Step2:マスターイメージ用仮想マシンの作成

※詳細は「Windows Virtual Desktop 用のマスターイメージを作成してみる!」

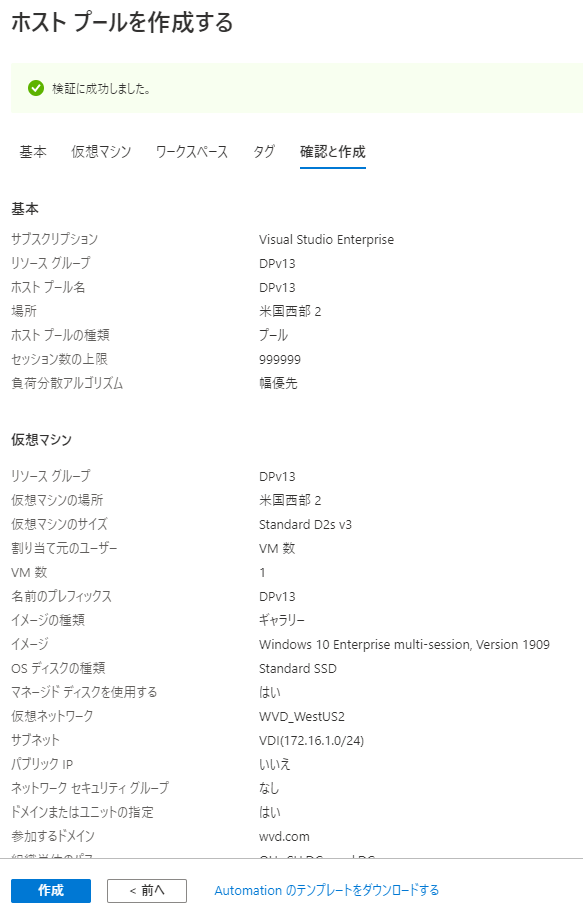

Step3:Host Pool (+Desktop)の作成

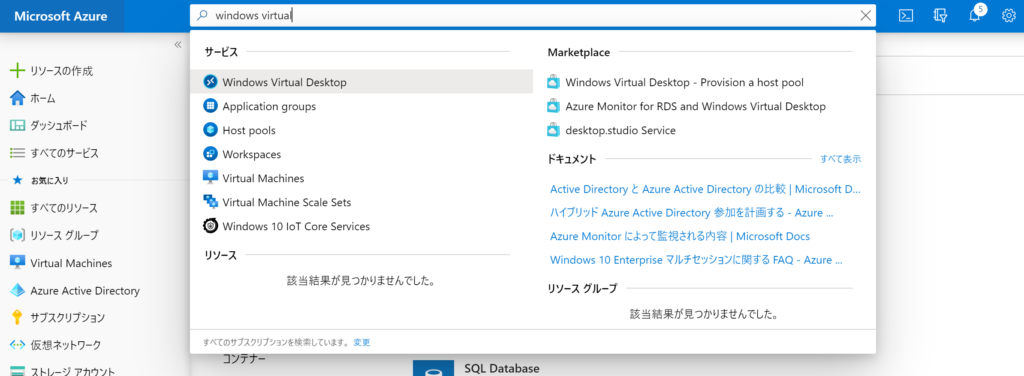

[検索:Windows Virtual Desktop]ー[Windows Virtual Desktop]を選択

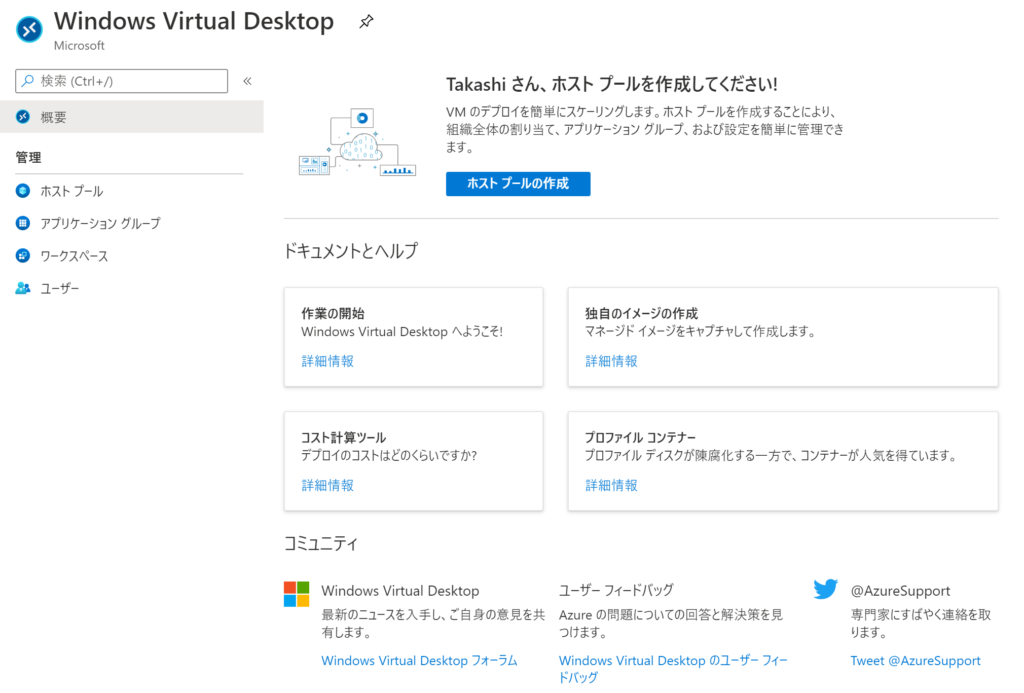

[ホストプールの作成]を選択

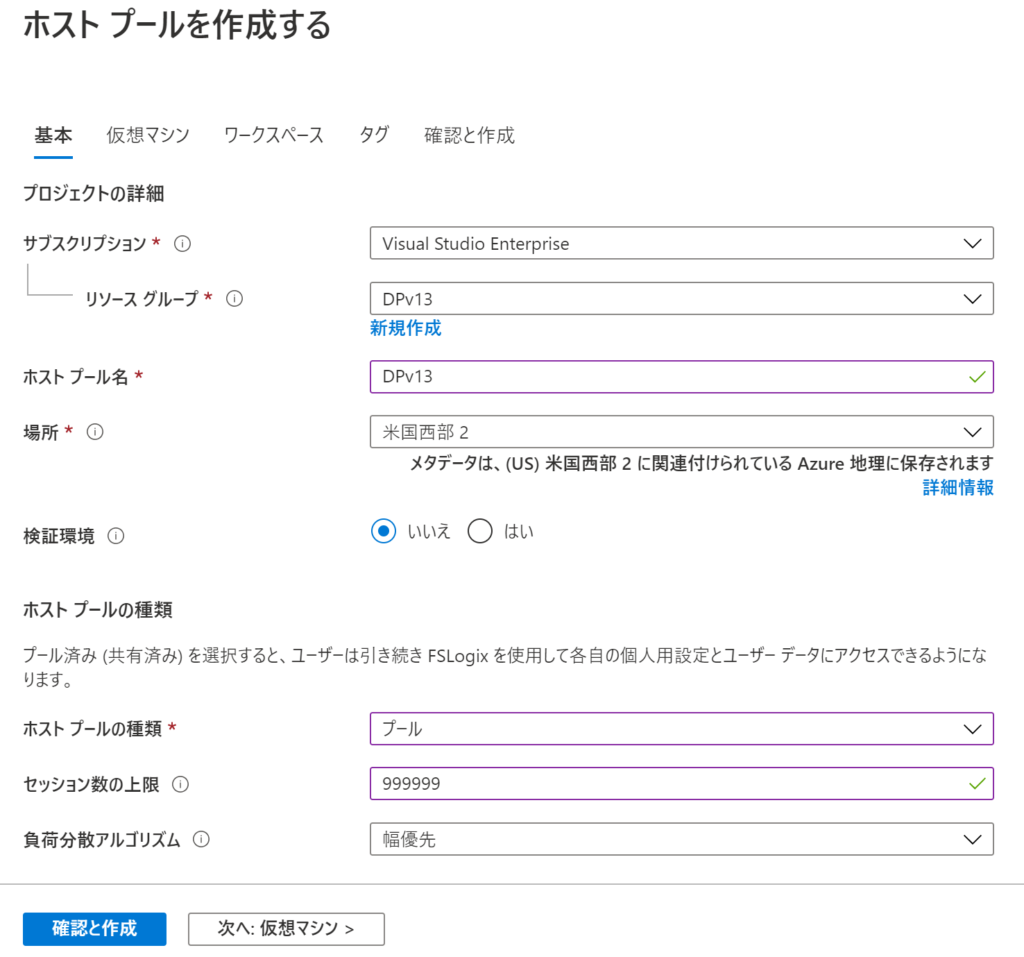

サブスクリプション:Azureサービスの提供範囲

リソースグループ:※Host Poolごとに作成するとわかりやすい

ホストプール名:表示名

場所:MetaDataをデプロイするAzureのリージョン

検証環境:はい(SessionHost_Agentの自動アップデートを行う)

ホストプールの種類:[プール / 個人用]

プール

ーセッション数の上限:※最大ユーザー割り当て数

ー負荷分散アルゴリズム:[幅優先 / 深さ優先]

個人用:

ー割当の種類:[自動 / 直接]

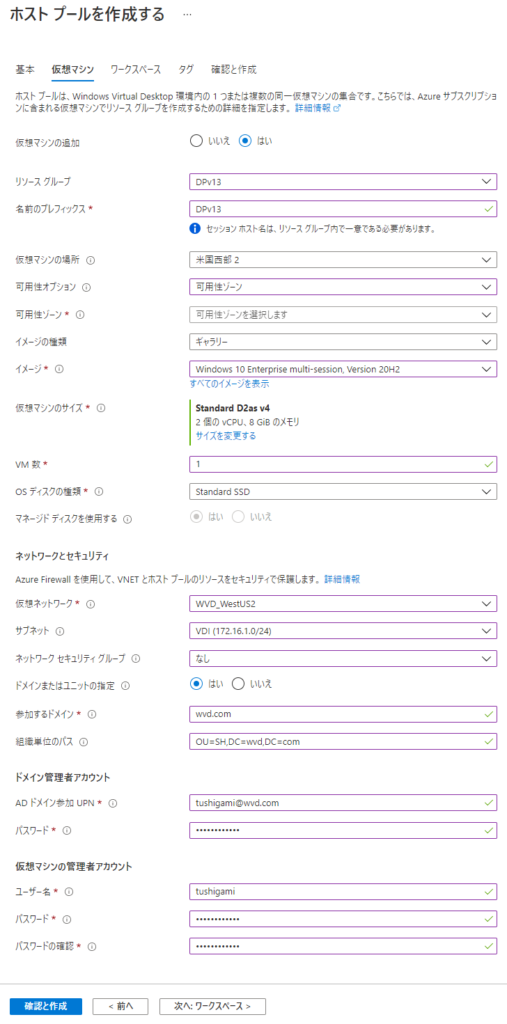

リソースグループ:※Host Poolごとに作成するとわかりやすい

名前のプレフィックス:SessionHostのホスト名。11文字-0 (連番)

仮想マシンの場所:SessionHostをデプロイするリージョンを選択

仮想マシンオプション:[冗長なし/可用性ゾーン/可用性セット(200VMまで)]

セキュリティの種類:[Standard/トラステッド起動(マスターイメージ利用不可)]

イメージの種類:[ギャラリー / ストレージBLOB]

イメージ:[マーケットプレース / マイイメージ / 共有イメージ]

仮想マシンのサイズ:VMサイズを選択

VM数:作成するSessionHost数。Max500

OSディスクの種類:[Premium SSD / Standard SSD / Standard HDD]

仮想ネットワーク:SessionHostを展開する仮想ネットワークを指定

サブネット:VDIを展開するサブネットを指定

ネットワークセキュリティグループ:NSGの作成

参加するディレクトリ:[Active Directory / Azure Active Directory]

ドメインまたはユニットの指定:[はい / いいえ]

ー参加するドメイン:ドメイン名

ー組織単位のパス:※OU=SH,DC=AVD,DC=com ※AVD専用OUの作成を推奨

ドメイン管理者アカウント

ADドメイン参加UPN:ドメイン参加用のユーザーを指定(Domain Admins)

※最小権限:[Domain Users]+特定OUに対して[コンピュータオブジェクトの作成]

仮想マシンの管理者アカウント

ユーザー名:SessionHost(VM)の管理者アカウントを指定(Local Admins)

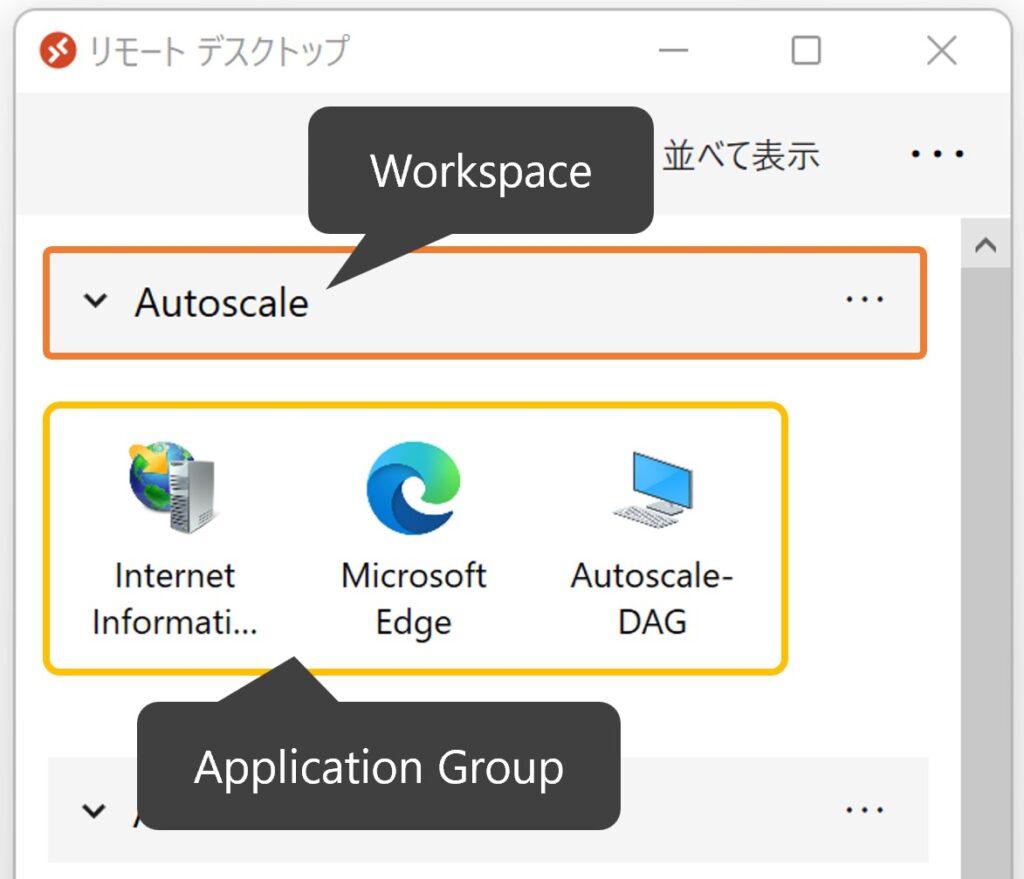

単なる表示名ですが、ユーザーに表示されるため、用途や組織がわかる名前が良い

下記、リソースオブジェクトが作成されます。

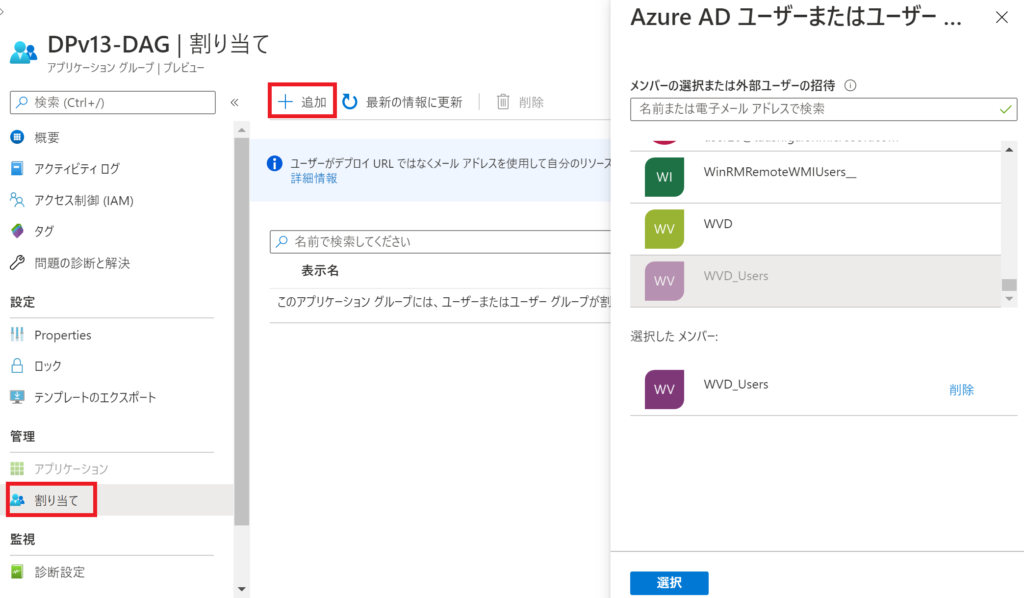

Step4:ユーザーアカウントの追加

[アプリケーショングループ]ー※作成したアプリケーショングループを選択

[割り当て]ー[+追加]

※SessionHost(Desktop)への接続を許可するユーザーを選択します。

※この作業には[所有者]or[ユーザーアクセス管理者]権限が必要

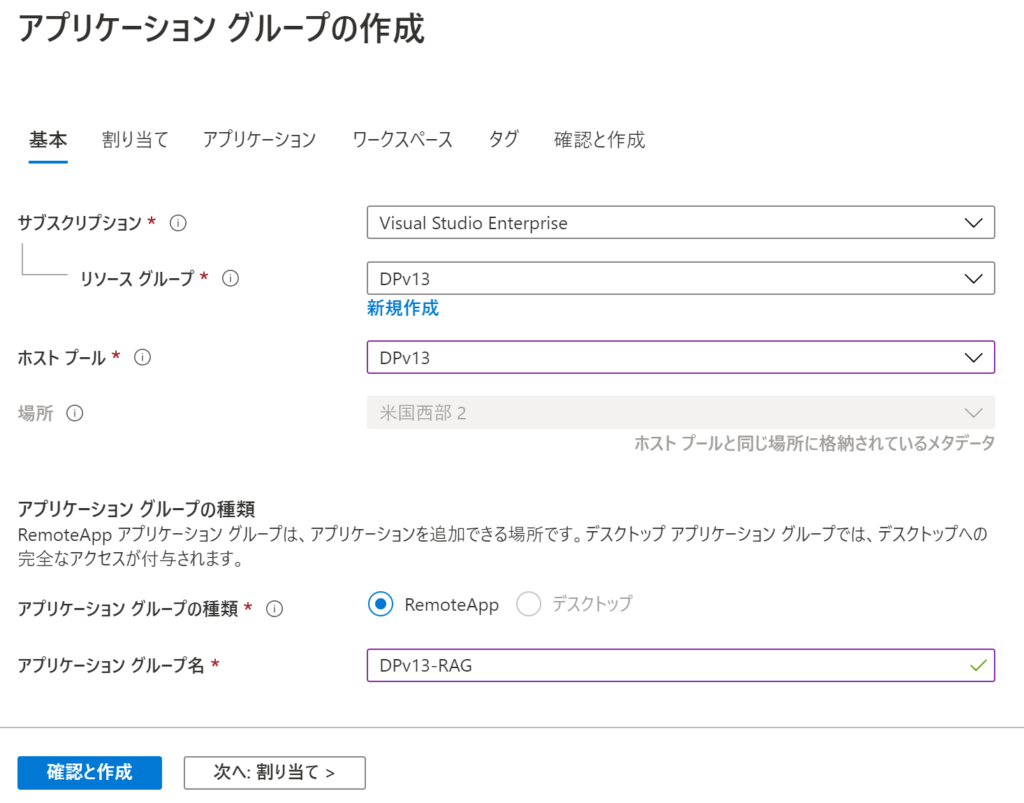

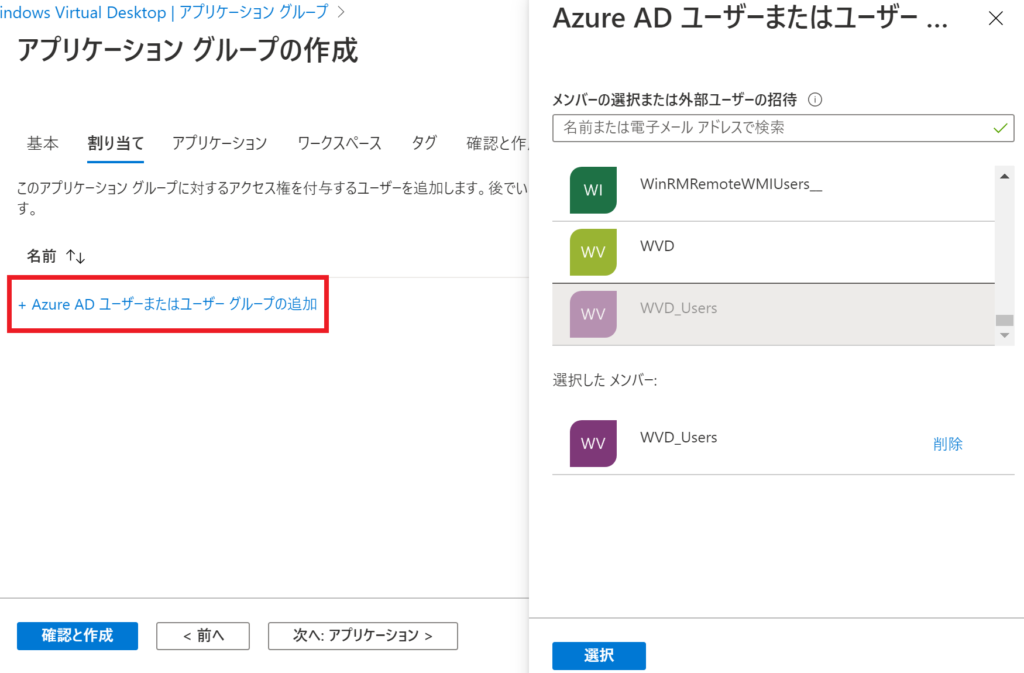

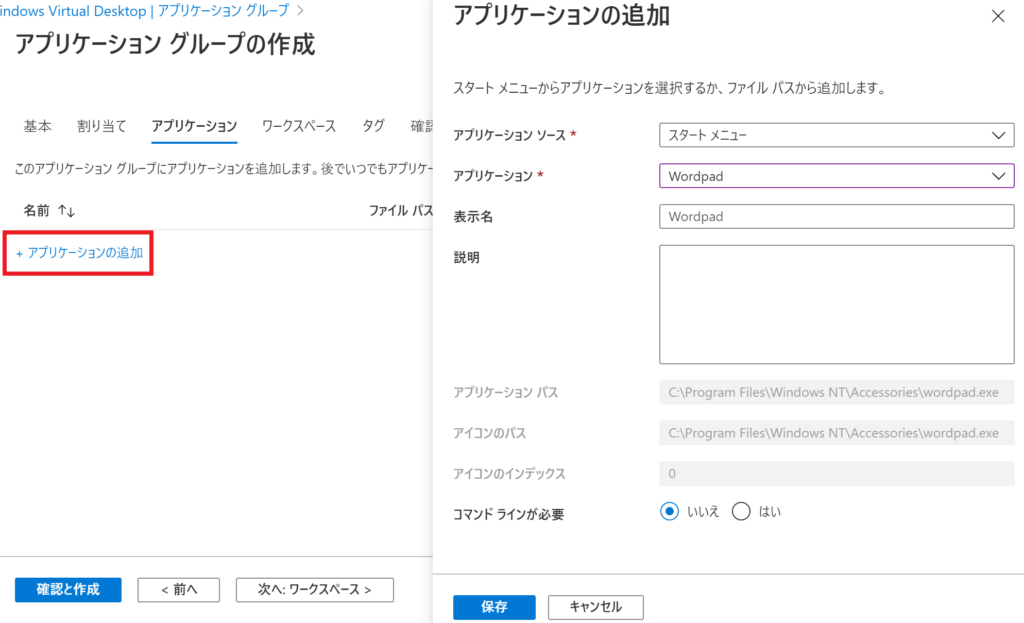

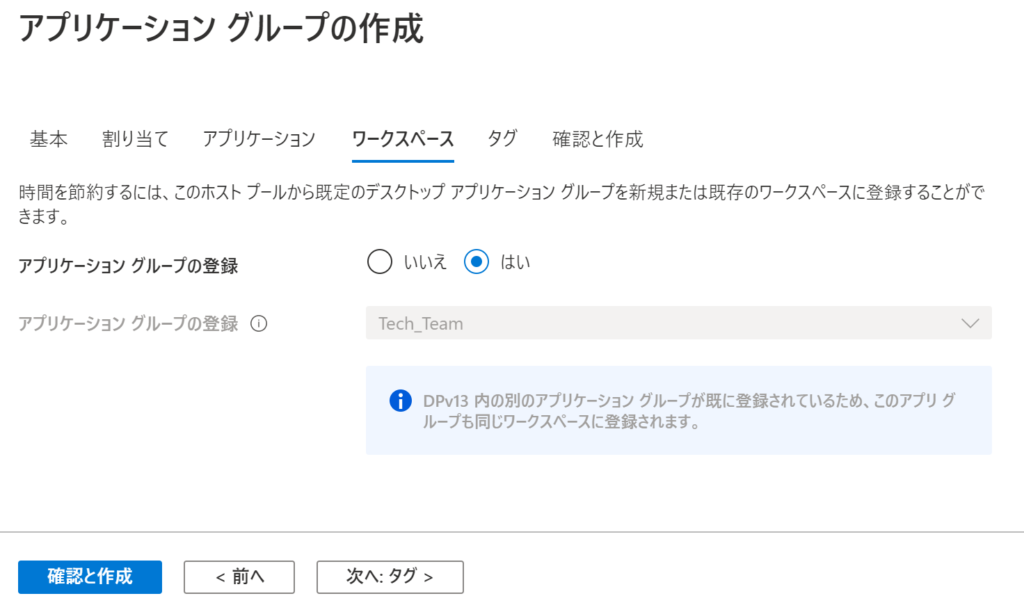

Step5:RemoteAppの作成

[アプリケーショングループ]ー[+追加]を選択

サブスクリプション:Azureサービスの提供範囲

リソースグループ:※Host Poolごとに作成するとわかりやすい

ホストプール:※個人用のプールは選択できません。

場所:MetaDataをデプロイするAzureのリージョン

アプリケーショングループの種類:※RemoteAppを選択

アプリケーショングループ名:表示名

※SessionHost(RemoteApp)への接続を許可するユーザーを選択します。

配信するアプリケーションを選択

単なる表示名ですが、ユーザーに表示されるため、用途や組織がわかる名前が良い

下記、リソースオブジェクトが作成されます。

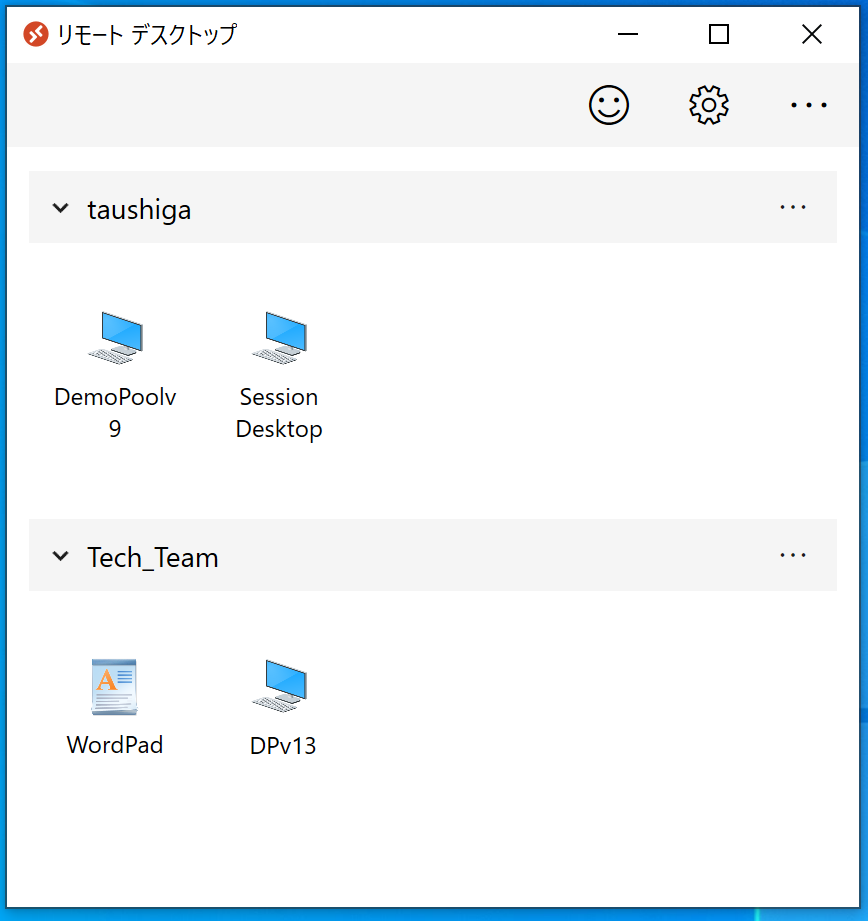

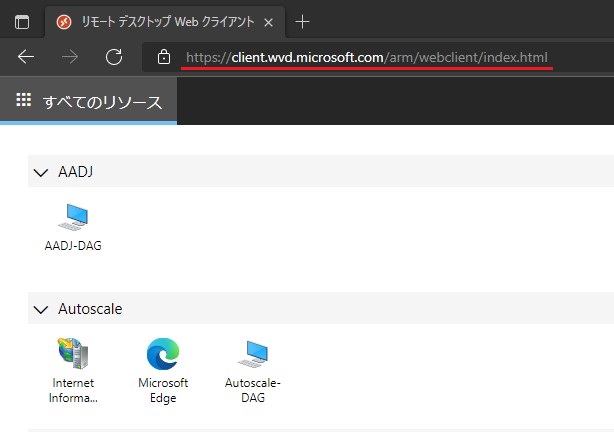

接続してみましょう!

作成した、デスクトップとアプリケーションが確認できます。

※上段の[taushiga]はAVD Classicで作成したデスクトップです。

URL:https://client.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html

※ブラウザの場合、接続先URLがAVD Classicとは異なります。

おまけ

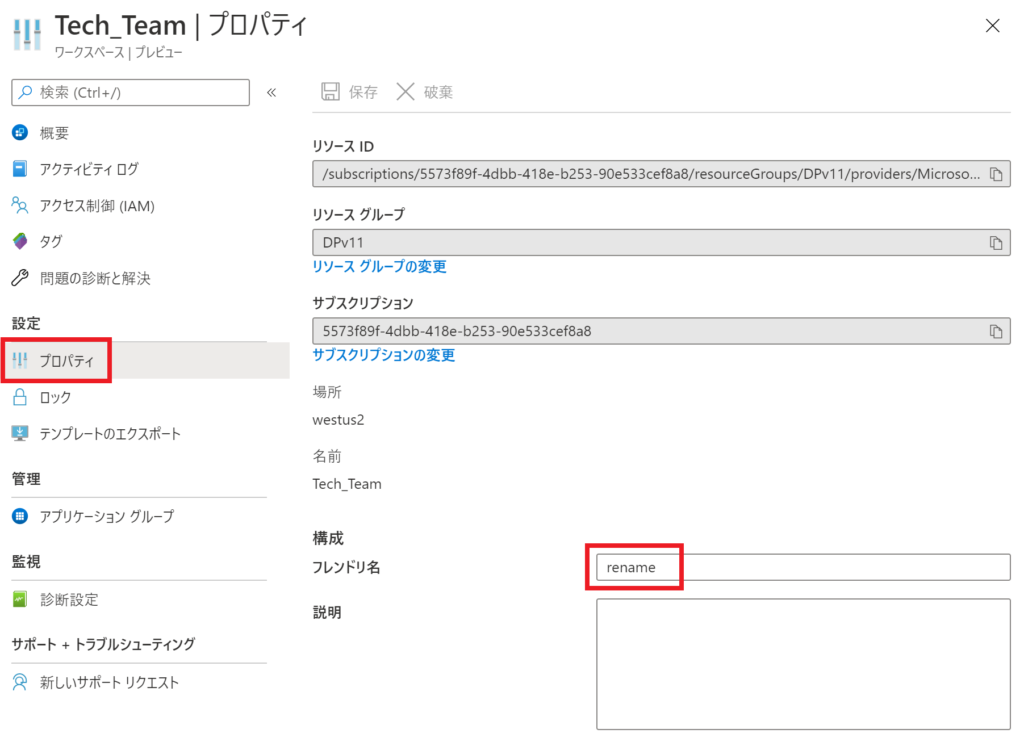

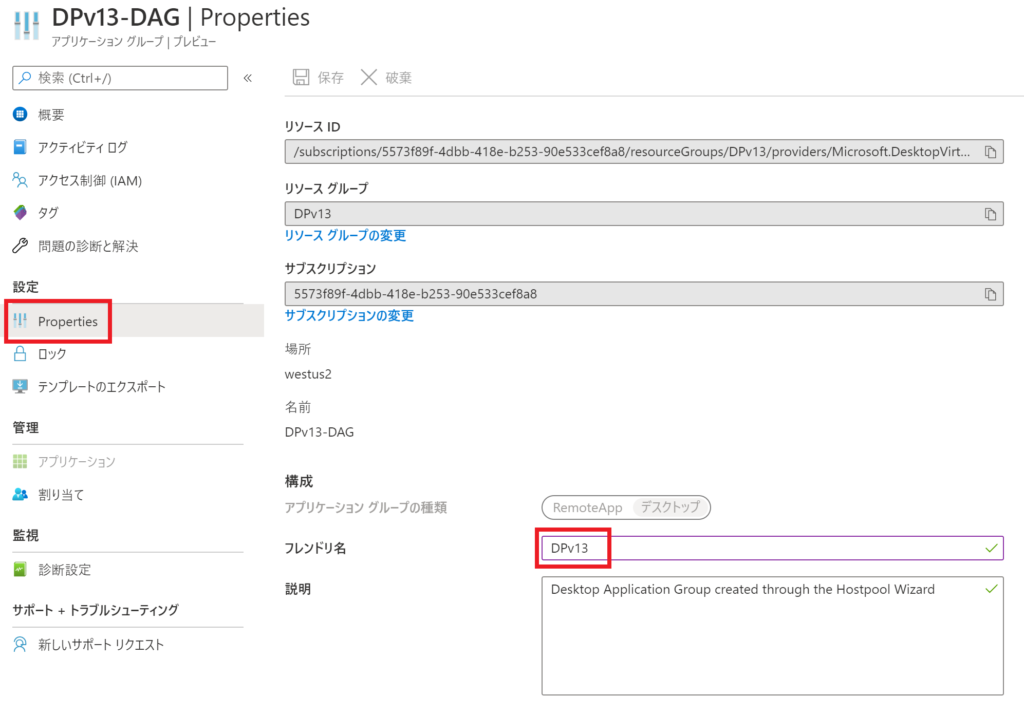

VDIの”フレンドリ名”の変更方法

[アプリケーショングループ]ー[作成したアプリケーショングループ]ー[Properties]

Workspacesの”フレンドリ名”の変更方法

[ワークスペース]ー[作成したワークスペース]ー[プロパティ]